1964年に誕生した機械式レンジファインダーカメラのMinoltina-S。

まだ半年ぐらいしか使っていませんが、豊かな階調と繊細な描写、そして澄んだ寒色系の色味でとても自分好み。

特に今回現像から帰ってきた写真はとても良く、所持しているLeicaやNikonなどのレンズで撮った写真と比べても一番好きなものでした。

今回は21点の写真をアップするので、Minoltina-Sの実力を知ってもらえればと思います。

Minoltina-Sの作例21点

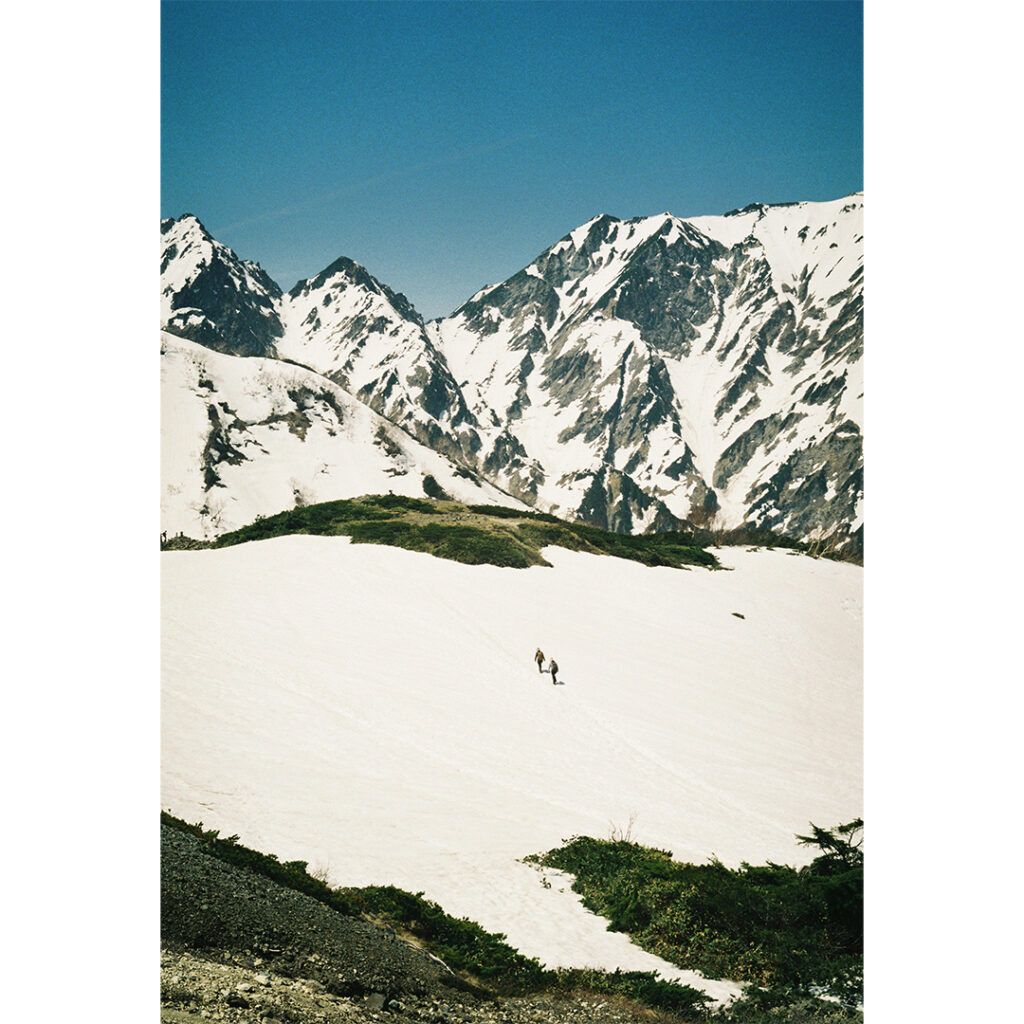

今回の写真は、ゴールデンウィークに八方池までトレッキングをしに行ったときのもの。

フィルムはフジカラー100を使っています。

まずは、白馬八方尾根スキー場のゴンドラとリフトを乗り継いで、登山口のある八方池山荘を目指します。

白馬のスキー場は、ゴールデンウィークまで営業しているので、まだまだスキーヤー・スノーボーダーがたくさんいました。

写真の中央は鹿島槍ヶ岳で右側は五竜岳。

いずれも百名山です。

この日は超快晴で、リフトから見える景色はひたすら絶景でした。

山麓からだいたい30分ぐらいで登山口に到着。

八方池トレッキングスタートです。

この時期の登山道は雪で埋もれていると思っていたのでスノーシューとポールを持ってきたのですが、一部区間を除き雪はまったくなくて拍子抜け。

この時期にしては外国人観光客が多かったり、パラグライダーが飛んでいたりして、終始ハッピーな雰囲気でした。

いつかはパラグライダーに挑戦してみたい。

便所小屋から八方ケルンの区間に唯一残雪がありましたが、スノーシューや軽アイゼンがなくても問題なく登れました。

白馬のシンボルである白馬三山を横目に、雪道をひたすらハイクアップ。

雪がザクザクして歩きにくいものの、涼しい風が通り抜けて心地よい時間でした。

そしてスタートから約30分で八方池に到着!

写真では「八方池どこ??」な状態ですが、手前の雪に覆われている部分が八方池。

窪地になっているので雪に埋もれていました。

そんな八方池の上を歩くことも可能。

普段とは違った景色と体験ができたので、登ってきた甲斐がありました。

Minoltina-Sの魅力

Minoltina-Sの好きなのはこういった写真。

その場の空気感をギュギュっと閉じ込めたような、繊細な描写がお気に入りです。

控えめだけれど、適度な色ノリも良い感じです。

重さは約540gと軽く、持ち運びにも便利。

コンパクトにもかかわらずこんなに良い写りをするのに、発売した1964年当時はあまり売れずに不人気機種だったというから驚き。

当時売れなかったために、中古市場に出回っている数が少なくて、特に僕の持っているブラックは希少品です。

Minoltina-Sのイマイチな点

本当に良いカメラだなと思うのですが、あえてイマイチな点を挙げるとすると、

- ピントリングが軽すぎる

- 絞りリングを回すとカリカリと動いてなんだかチープ

- ファインダー内の二重像が薄くて見えにくい

上記の3つです。

1つ目の軽すぎるピントリング問題。

無限遠にしていたつもりでも、ちょっとした接触でズレていることが何度かありました。

風景を撮るときは、無限遠と固定露出にすることが多いので、うっかりズレたまま撮影しないように気を付けないといけないなと思いました。

2つ目の絞りリングのカリカリした動きは、使用上の問題はないのですが、なんだかチープでちょっと残念。

ただそれだけです。

3つ目のファインダー内の二重像が薄くて見えにくい問題は、結構やっかいです。

特にコントラストが低い被写体のときはピントの重なりがわかりにくいので、いつも以上に集中して撮る必要があります。

オーバーホール済みの個体を買ったので、これらのイマイチな点は、経年上どうにもならない劣化、もしくはMinoltina-Sの特性なんだと思います。

まあ僕はスナップや風景写真を撮るのが好きで、シャッターを切るたびに1回1回露出やピントを設定し直すことが少ないので、あまり気にならないんですけどね。

おわり

トレッキングレポートなのか、カメラのレビューなのかよくわからない記事になってしまいましたが、21点アップした作例からMinoltina-Sの実力をわかっていただけたのではないでしょうか。

あまり言いたくはありませんが、はるかに高価なLeica Summicron 50mm f2やM-ROKKOR 40mm f2よりも自分好みの写りをしてくれます。

シルバーなら2~3万円程度、ブラックなら3~5万円程度で買うことができるので、どこかで見つけたら即ゲットすることをオススメします。

Minoltina-Sのスペックは下記の記事に詳しく書いてあるので、もしよかったらご覧ください。